La Loire armoricaine, entre développement et restauration du fleuve

Aménagements fluviaux, dragages, perte de biodiversité : la Loire armoricaine se cherche une nouvelle voie

Pendant des décennies, la Loire armoricaine, située entre Nantes et Angers, a été aménagée afin d’améliorer sa navigabilité et tenter de relancer le trafic fluvial. Une centaine d’années plus tard, face à l’urgente nécessité de préserver son équilibre, un programme de restauration du fleuve est lancé. De quoi rebattre les cartes du développement économique sur le fleuve.

Par Cécile Massin, journaliste indépendante en résidence à la Maison Julien Gracq (Maine-et-Loire)

Publié le 19 mai 2025

Temps de lecture : 16 min

Le col retroussé, un guide ornithologique dans le sac, Michel Chaplais est aux aguets. En ce début janvier, le jeune retraité écoute les chants des oiseaux qui peuplent les bords de Loire en période hivernale. “Tiens, je viens d’entendre une mésange bleue, sourit le naturaliste, alors que devant lui s’élance un martin-pêcheur, bientôt suivi d’une buse. Là, c’est une corneille”, poursuit-il, avant de reprendre sa marche le long de la promenade Julien Gracq, qui borde la Loire au niveau du village de Saint-Florent-Le-Vieil, à mi-chemin entre Nantes et Angers.

Sur cette promenade tant et tant arpentée par l’auteur du Rivage des Syrtes, Michel Chaplais a animé pendant près de vingt ans des balades naturalistes pour le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Loire-Anjou. Et à marcher en sa compagnie le long du fleuve, difficile d’en douter. Entre l’histoire des sternes naines et celle des aigrettes garzettes, le naturaliste est incollable. “Au début des années 90, c’est aussi ici que j’ai vu passer le Glorex pour la dernière fois”, détaille-t-il. En 1991, le pétrolier est en effet le dernier à naviguer sur la Loire entre Nantes et Bouchemaine, aux portes d’Angers. Un an plus tard, en 1992, l’extraction de sable est définitivement arrêtée dans le lit mineur du fleuve. Un tournant qui signe la fin d’une ère.

Aménager la Loire pour relancer le trafic

Une ère marquée par “l’aménagement du fleuve à des fins économiques sans se soucier de l’impact écologique pourtant prévisible que ça aurait”, lancent d’une même voix Yves Ménanteau et Jacques Birgand, attablés autour d’un café à Anetz, commune du bord de Loire située à mi-chemin entre Nantes et Angers.

Respectivement secrétaire et président du Comité pour la Loire de demain (CLD), qui lutte depuis vingt ans pour le rééquilibrage de la Loire, l’un comme l’autre documentent de longue date les conséquences provoquées par la création, au début du 20e siècle, de centaines d’ouvrages de navigation entre Nantes et Angers. Parmi ces ouvrages, les épis sont sans conteste les plus incontournables dans le paysage ligérien. “En hiver, on ne les voit pas bien car ils sont recouverts d’eau. Il faut attendre que le niveau baisse pour qu’ils commencent à se dessiner”, souligne Michel Chaplais.

Perpendiculaires au fleuve, faits de roches et parfois de bois, les épis ont été construits sous l’impulsion de la société de La Loire navigable, qui regroupait divers acteurs politiques et économiques comme la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nantes. Leur objectif, creuser grâce aux ouvrages de navigation, un chenal profond et régulier qui facilite la navigation des bateaux et permette ainsi de relancer le trafic sur la Loire. “Jusqu’au 19e siècle, malgré les difficultés de navigation, la Loire a été la voie privilégiée pour le transport de marchandises comme la chaux, le charbon, le sel, le vin ou le bois, rembobine Yves Ménanteau. Le trafic fluvial a ensuite périclité très rapidement après l’ouverture de la ligne ferroviaire Nantes-Orléans, poursuit-il. Beaucoup pensaient alors que relancer le trafic serait impossible sur ce fleuve de sable très irrégulier, où les mariniers étaient concurrencés par la rapidité et la régularité du chemin de fer, mais certains rêvaient de retrouver coûte que coûte la gloire passée du fleuve.” Mus par le rêve de faire du fleuve un trait d’union entre le commerce transatlantique international et le marché européen, ceux-là plébiscitent le retour du trafic fluvial sur la Loire.

Des déséquilibres environnementaux majeurs

Sur ce point, le verdict est sans appel : la relance économique tant attendue n’a pas lieu, à l’inverse des travaux destinés à faciliter le passage des bateaux sur le fleuve qui, eux, se poursuivent. “Pour aider la navigation des sabliers et des pétroliers, venus de la raffinerie de Donges [dans l’estuaire de la Loire, NDLR], des seuils naturels ont ensuite été supprimés, précise Emmanuel Brouard, docteur en histoire, spécialiste de la Loire et adjoint du patrimoine à la bibliothèque municipale de Nantes. Le plus emblématique était le seuil de Bellevue, à côté de Nantes”, continue le spécialiste, joint par téléphone. De quoi bouleverser profondément l’équilibre et le fonctionnement du fleuve.

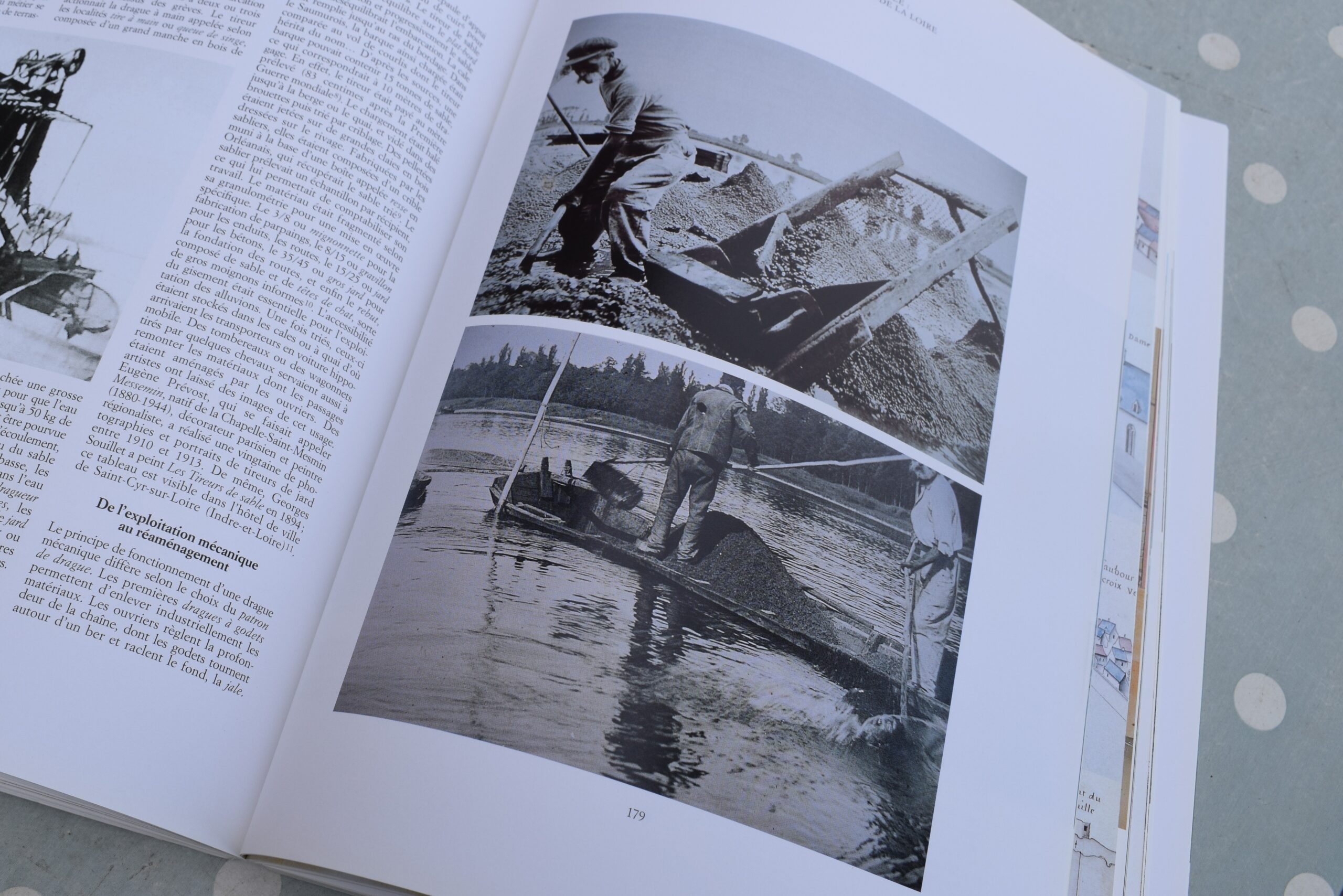

Au cours du 20e siècle, entre la construction des ouvrages de navigation, le creusement d’un bassin à marée et les extractions massives de sable, estimées à 70 millions de m3 – soit l’équivalent de quatre siècles d’apports naturels – afin d’alimenter les secteurs des Bâtiments et travaux publics et du maraîchage, le lit de la Loire “s’est enfoncé d’un mètre aux Ponts-de-Cé et jusqu’à quatre mètres à Nantes”, entame Séverine Gagnol, cheffe de l’unité territoriale Loire au sein de Voies navigables de France (VNF), lors d’une promenade sur les bords de Loire. “Les annexes ainsi que les bras secondaires se sont asséchés et aujourd’hui ils sont déconnectés beaucoup plus tôt et sur de plus grandes périodes du bras principal. La vitesse du fleuve a également augmenté,” poursuit-elle. Cela a engendré des déséquilibres environnementaux majeurs comme la baisse de la diversité des milieux aquatiques, et la diminution des zones de reproduction et d’alimentation de certains poissons, oiseaux, amphibiens, insectes et crustacés.

“Avant, on adaptait le fleuve aux bateaux, maintenant c’est l’inverse”

“Heureusement, après plusieurs décennies de réflexion concertée, on a fini par décider d’agir pour tenter de résoudre au mieux le dilemme entre Loire marchande et Loire vivante, continue Yves Ménanteau, secrétaire du Comité pour la Loire de demain. Avant, on adaptait le fleuve aux bateaux, maintenant c’est l’inverse, les bateaux s’adaptent au fleuve.” En 1994, le Plan Loire Grandeur Nature (PLGN) est lancé afin de concilier protection de l’environnement, développement économique, et sécurité des biens et des personnes face aux crues. “Depuis, les actions qu’on mène s’inscrivent dans cet héritage”, développe Séverine Gagnol alors que derrière elle apparaît, à côté du pont d’Ancenis, la structure d’une estacade fluviale.

Dans cette ville ligérienne, l’ouvrage de chantier a été installé par l’établissement public d’État dans le cadre du programme de rééquilibrage du lit de la Loire qu’il mène depuis 2021 entre les Ponts-de-Cé et Nantes. “L’objectif, c’est d’aider le fleuve à progressivement restaurer son équilibre en réduisant la pente d’écoulement, ainsi qu’en reconnectant les bras secondaires avec le chenal principal, explique la spécialiste. Pour ce faire, on a défini plusieurs actions phares comme la reconstruction du seuil de Bellevue, et le raccourcissement, la suppression ou l’abaissement des épis sur des secteurs définis entre Bellevue et Montjean-sur-Loire. Si tout va bien, les travaux devraient finir d’ici à la fin de l’année, continue celle qui chapeaute un projet estimé à 53 millions d’euros, mais on pourrait imaginer que le projet se poursuive, par exemple avec le remodelage des épis dans d’autres zones.” D’autant que si le programme de rééquilibrage, inscrit dans le Contrat pour la Loire et ses annexes (CLA), continue à susciter des débats, il a fini par être “plutôt bien accepté, assure la professionnelle. S’il fait consensus, c’est aussi parce que sur la Loire, il n’y a plus le même enjeu économique autour du trafic fluvial”, poursuit-elle.

“Une alternative intéressante au tout routier”

Est-ce à dire qu’à l’ère de la préservation du fleuve, le transport de marchandises n’a définitivement plus sa place sur la Loire ? A écouter Séverine Gagnol, qui refuse d’opposer de façon binaire préservation de l’environnement et développement économique, la réponse apparaît autrement plus complexe. “Face au défi du changement climatique, le transport fluvial est une alternative vraiment intéressante au tout routier, ainsi qu’au fret ferroviaire, qui souffre du manque de moyens”, argumente la cheffe de l’unité territoriale Loire. “Chez Voies navigables de France, on s’intéresse donc de près à la question, et notamment sur la Loire, même s’il y a certains freins à lever”, poursuit-elle, alors que sur son site, VNF met explicitement en avant les avantages du trafic fluvial. En 2024, sur l’ensemble du réseau géré par l’opérateur par exemple, le transport fluvial a permis d’éviter l’émission de 396 000 tonnes de CO2, avec 44,1 millions de tonnes transportées, soit l’équivalent de 2,2 millions de camions.

Sur la Loire armoricaine, la professionnelle vise notamment “les nombreux chantiers qui se développent le long du fleuve”. “La fluvialisation du chantier du Centre hospitalier universitaire de Nantes (CHU) n’a pas fonctionné, mais ça pourrait être le cas pour d’autres”, dit celle qui regarde également du côté d’Ancenis. De fait, la ville de bord de Loire, située à une quarantaine de kilomètres de Nantes, accueille plusieurs groupes industriels pourvoyeurs d’emplois dans la région. “Il pourrait être intéressant de fluvialiser une partie de la production, avance Séverine Gagnol, mais ça demanderait de repenser tout l’accès au fleuve.” Et d’ajouter : “Ça nécessiterait aussi de concevoir des bateaux moins polluants”, autant que d’” accepter le principe d’une navigation intermittente” complète Yves Ménanteau.

Autant de pistes que la cheffe de l’unité territoriale veut creuser, sans prétendre pour autant que “le transport fluvial n’a absolument aucun impact sur l’environnement”. Certains projets font notamment l’objet de vives critiques, à l’image du projet de transport fluvial Green Dock, en Seine-Saint-Denis, accusé de sacrifier la biodiversité au profit du fluvial, tout en participant à un modèle ultralibéral. “L’idée c’est plutôt de se demander comment on peut relancer le trafic marchand sur le fleuve tout en respectant les impératifs environnementaux.”

Le rôle clé du tourisme fluvial

“Que l’on soit pour ou contre l’idée de relancer le transport de marchandises sur la Loire, ce qui est sûr, c’est que depuis la fin de l’ère de la navigation marchande, il y a tout un modèle économique à réinventer, synthétise Jacques Boislève. Le trafic de marchandises pourrait en faire partie, même si pour l’heure, cette nouvelle économie se caractérise surtout par le développement du tourisme fluvial”, poursuit l’ancien journaliste de Ouest France. Auteur de nombreux ouvrages sur la Loire, le Ligérien coule ses vieux jours dans sa maison de Varades, face à la Loire et l’abbaye de Saint-Florent-Le-Vieil qui l’a vu grandir.

“Ce tourisme fluvial joue un rôle d’autant plus important que la Loire armoricaine a eu du mal à trouver son moteur économique, coincée entre deux pôles attractifs, l’estuaire de Saint-Nazaire d’un côté et le Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco de l’autre”, ajoute-t-il alors que la silhouette d’une toue cabanée – ces bateaux ligériens reconnaissables entre mille pour leur fond plat et leur large proue – se dessine à travers sa baie vitrée. “Ces toues peuvent servir aux balades touristiques le long du fleuve. On est en plein cœur de la nouvelle économie fluviale”, poursuit le retraité. En 2021, la filière nautique représentait un chiffre d’affaires d’environ un milliard d’euros dans les Pays de la Loire.

Depuis le pont qui relie Varades à Saint-Florent-Le-Vieil, la toue de Fabien Rollet se reconnaît sans difficulté. Installé à Notre-Dame-du-Marillais, celui qui dit s’être fait “piéger par la beauté de la Loire” propose chaque année depuis 2020 des séjours de deux nuits minimum à bord de sa toue, “Anguille-sous-roche”, entre mai et octobre. “En journée je navigue avec les passagers pour leur montrer le fleuve et ensuite ils restent dormir sur place, explique le quadragénaire, alors que son bateau quitte le quai pour une balade de fin de journée. Je veux que les gens puissent prendre le temps de regarder autour d’eux, de se connecter au fleuve. C’est drôle, au début ils posent énormément de questions et ensuite, ils finissent par se laisser aller à la contemplation.” Et à naviguer avec lui à la tombée du jour, difficile de ne pas finir par lâcher son carnet de notes et son crayon pour prendre le temps, justement, de regarder autour de soi. “C’est ma façon à moi de participer à éveiller les consciences sur la nécessité de préserver le fleuve, sourit le batelier. Si je proposais des séjours à la nuitée, je toucherais certainement plus de gens, mais ça ne m’intéresse pas. Je ne suis pas là pour faire du business ou transformer la Loire en autoroute”, poursuit celui qui, pour alerter sur les défis auxquels la Loire doit faire face, a aussi coréalisé le film amateur 50 ans plus tard.

Diversifier son activité

De retour sur la promenade Julien Gracq, deux autres toues attendent patiemment de partir voguer, Vent d’Soulair et La Caillotte. Avec l’une et l’autre, Matthieu Perraud et Nicolas Guérin proposent eux aussi des balades sur la Loire pendant la haute saison, mais à la différence de Fabien Rollet, les deux hommes sont d’abord pêcheurs de Loire. “Face à la baisse des populations de poissons, ou plutôt devrais-je dire la dégringolade, on n’a pas eu d’autre choix que de diversifier nos activités”, commence Matthieu Perraud. Dans la famille du trentenaire, on est pêcheur depuis dix générations. La Loire, c’est un peu sa maison. “Aujourd’hui, on ne peut plus vivre que de la pêche comme le faisait mon grand-père”, poursuit-il, alors qu’avec Nicolas, ils se préparent à partir en bateau récupérer leurs nasses à lamproies, fin de saison oblige.

Sur le bassin de la Loire, les professionnels de la pêche en eau douce ne sont plus qu’une poignée – une soixantaine d’après les dernières estimations, contre plusieurs centaines il y a cinquante ans. Comme les deux acolytes, nombreux sont ceux à témoigner de leur inquiétude face à la baisse de population des poissons migrateurs comme l’alose ou la lamproie fluviatile, classée espèce vulnérable par l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). “On dit que c’est de notre faute, mais on est les premiers à en faire les frais, insiste Nicolas Guérin en hissant une nasse hors de l’eau. Comme on a été obligé de se diversifier, on profite de nos balades en toue pour sensibiliser à l’évolution de notre métier et aux impacts du changement climatique.” Et de renchérir : “Par contre, il y a tourisme d’eau et tourisme d’eau. Entre les balades en toue qu’on propose et celles du Loire Princesse, il n’y a pas grand-chose en commun.”

A voir l’imposant Loire Princesse passé sous le pont de Saint-Florent-le-Vieil en ce début avril, difficile de donner tort au pêcheur. Mis en service en 2015, le bateau de croisière appartient à la société CroisiEurope, qui propose des croisières du Mékong au Gange en passant par l’Amazonie et l’Afrique australe. A lui seul, le Loire Princesse peut transporter jusqu’à 96 passagers. “Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on n’est pas sur les mêmes échelles ni sur le même lien au fleuve”, lâchent les deux pêcheurs, dont l’activité a récemment été croquée par le dessinateur florentais d’adoption, Gwen de Bonneval, dans le dernier hors-série de la Revue 303 consacré à la Loire.

L’importance du “tourisme fluvestre”

Au fil des pages de ce volumineux et très bel hors-série apparaît la silhouette d’un cycliste, affairé à remonter les quelque 900 kilomètres de la Loire à Vélo. En parallèle des balades fluviales, le vélo “fait indéniablement partie de la nouvelle économie qui se développe non pas sur le fleuve, mais à côté”, confirme Jacques Boislève. En bord de fleuve, les dires du Ligérien se vérifient sans difficulté : un casque vissé sur la tête, des sacoches solidement attachées à l’arrière du vélo, petits et grands sont nombreux à profiter de l’arrivée du printemps pour rouler le long de la Loire. “Je suis partie de Nantes et là je file vers Angers retrouver des amies, sourit une cycliste. Ça me fait un bien fou”, continue-t-elle. “C’est ce qu’on appelle le tourisme fluvestre”, abonde Séverine Gagnol, en référence à ce néologisme inventé par VNF pour qualifier toutes les activités de tourisme ou de loisirs situées directement sur une voie d’eau ou à proximité immédiate d’une voie d’eau, comme le vélo.

Partie prenante de la nouvelle économie touristique qui se développe grâce et en parallèle du fleuve, la Loire à Vélo, ouverte en 2012, accueille chaque année 1,9 million de cyclistes. En 2022, elle a généré 54,5 millions d’euros de retombées économiques, soit 84% de plus qu’en 2015. Des chiffres qui ont de quoi conforter les promoteurs d’un développement économique durable, axé autour des mobilités douces et de la préservation du fleuve, dans un contexte où, en région Pays de la Loire, le tourisme représente le deuxième secteur de l’économie régionale.

“Prendre un peu son mal en patience”

“On aura fait un vrai pas en avant lorsqu’on comprendra que préserver le fleuve permet aussi de générer du profit”, conclut Yves Ménanteau. Il suffit pour cela, assure le militant, d’accepter de “faire avec le fleuve, et non contre lui”, continue-t-il, alors que depuis 2019, le Parlement de la Loire travaille autour d’une fiction juridique qui permette de donner au fleuve une voix et des droits. Des droits que le Ligérien appelle de ses vœux, alors que face aux alertes environnementales, aménager la Loire au détriment de son équilibre est, de toute façon, un luxe qu’on ne peut plus se permettre, dit-il : “Les départements du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique sont tributaires du fleuve pour les deux tiers de leur consommation en eau potable, et les industries pour leur bon fonctionnement”.

Des propos largement corroborés par Matthieu Perraud : “Préserver le fleuve peut susciter des débats, ce serait hypocrite de prétendre le contraire. Nous par exemple, avec les travaux de restauration du fleuve, ça n’a pas toujours été facile et on a dû s’adapter financièrement, confesse le pêcheur. Mais à terme, les bénéfices pour le fleuve comme pour les prochaines générations de pêcheurs sont indéniables. Il faut juste accepter, parfois, de prendre un peu son mal en patience”, sourit-il. Une perspective de long-terme, dans le sens du fleuve, et à contre-courant de la course effrénée à la croissance.